部下が辞める原因には、上司が“辞めたくなる環境”を作ってしまっていることが考えられます。

たとえば、部下が「職場は居心地が悪い」「話を聞いてくれない」と思う環境にいると、“自己有用感”が低下し辞めたくなってしまうのです。

結果として、部下に辞められたらどうしよう、なぜ辞めてしまったのかと悩むことが増えてしまいます。

今回は、そうならないように部下が辞める上司の7つの習慣をご紹介していきますので、当てはまっていないか確認してみましょう。

部下が辞めるのはよくあること

上司は部下に辞めることを告げられると「自分の責任なのでは?」と不安に思う人もいるでしょう。

結論、部下が辞めるのはよくあることです。

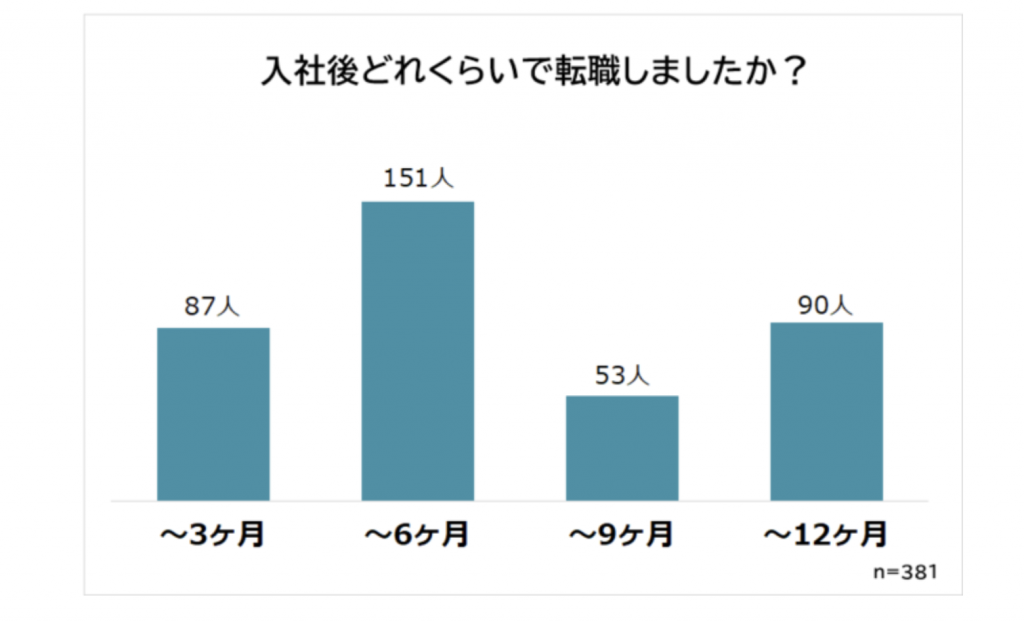

まず以下のグラフをご覧ください。

上記は新卒1年未満で転職の経験がある人が、いつ会社を辞めたのかを表したデータです。

対象:新卒1年未満で転職の経験がある人

日付:2021年3月11日~25日

方法:インターネットによる任意回答

人数:381人(女性254人・男性127人)

調査の結果、381人中「238人」もの新卒が入社して半年以内に辞めていることがわかりました。

さらに、3ヶ月以内も37人という結果になっており、早期に退職している人が多数いることがわかります。

ではなぜ、多くの新卒が入社1年未満で転職したのでしょうか?

新卒1年未満で転職を決めた理由

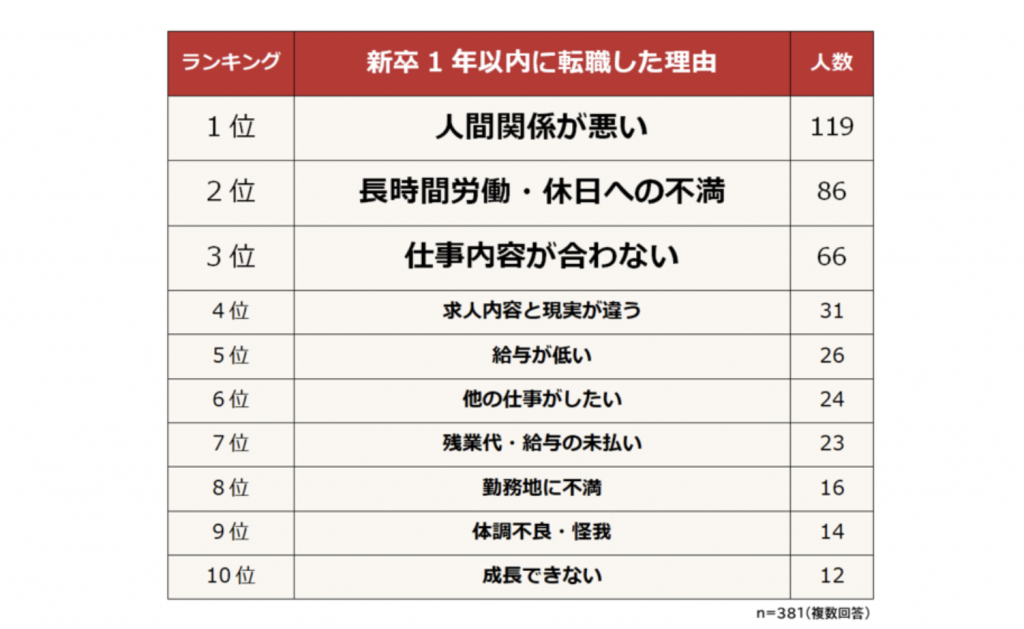

上記は新卒1年未満で転職を決めた理由を表したデータです。

多くの方が「人間関係が悪い」という理由で転職をしています。

会社内の人間関係に関しては、新卒の人だけではなく、ベテラン社員の退職理由にも多い要因ではあります。

人間関係の悪さで退職した方は、以下のような経験をされてきたようです。

【1位 人間関係が悪い】

・飲み会の際に、他の部署の部長にセクハラされた(女性:1ヶ月で退職)

・教育係の一年上の先輩が、他の人に見つからない場所で無視を続けてきた(女性:6ヶ月で転職)

・配属された所で上司と気が合わず、雰囲気に溶け込めなかった(男性:10ヶ月で転職)

引用:PR Tims【新卒1年未満の転職理由ランキング】

では、転職を検討している方は、誰に相談をしているのでしょうか?

転職を相談する相手

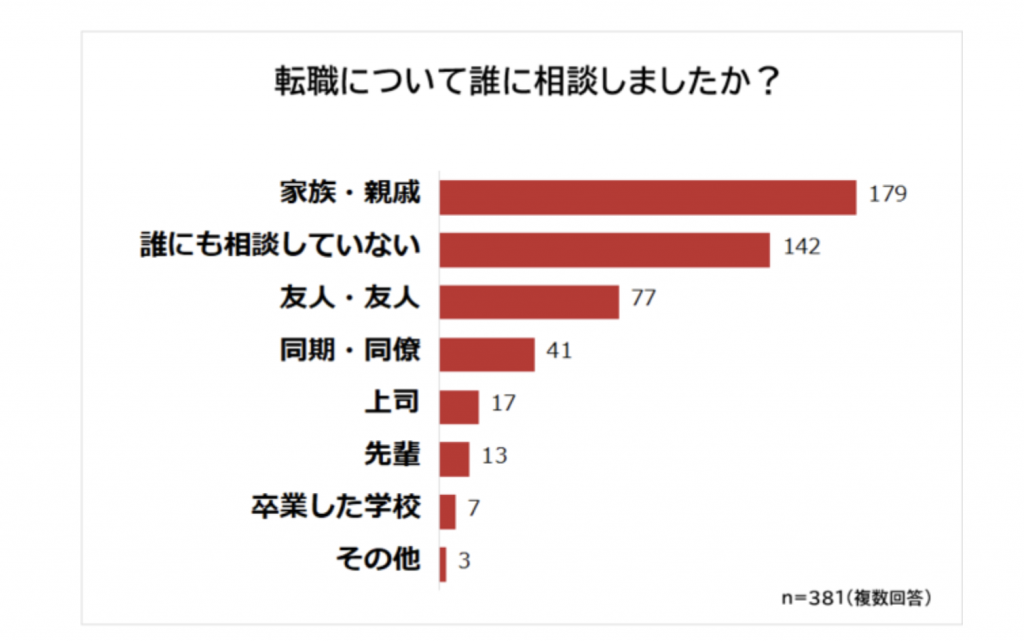

上記は転職を考える際に、誰に相談したかを表したデータです。

もっとも多いのは「家族・親戚」で、179人という結果になっています。

続いて「誰にも相談をしていない」が142人となっており、多くの社員は一人で抱え込む傾向があることがわかります。

転職の相談に関するデータなので、上司に話す方は多くないようです。

もし「部下が辞めるときに相談してほしい」と感じるならば、日頃から対話をして居心地のよい職場を作ることが重要です。

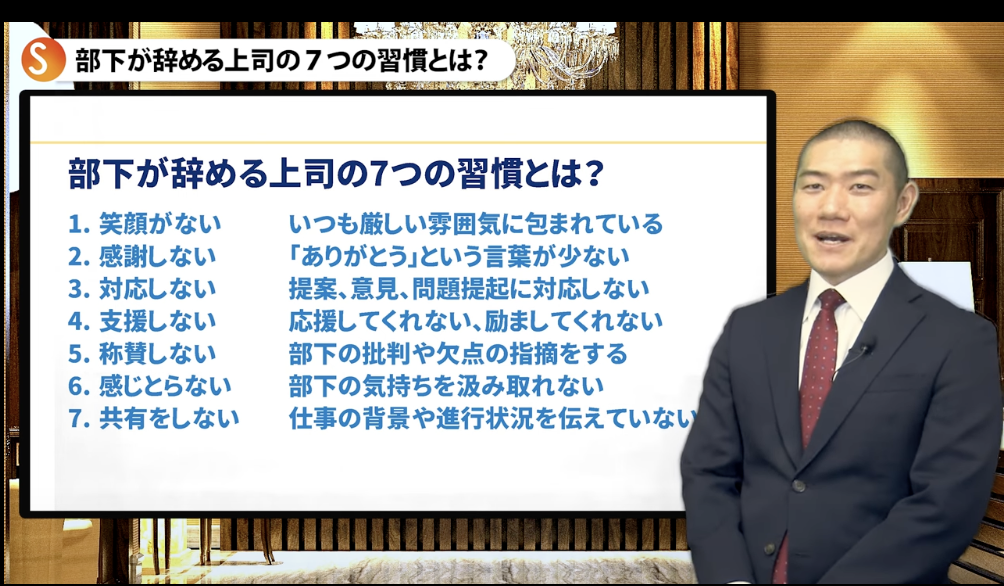

部下が辞める上司の7つの習慣

ここまで、転職の割合や理由をご紹介してきました。

部下が辞めるのを防ぐには、居心地の悪い職場を作っていないかを確認することがポイントです。

ここからは部下が辞める上司の7つの習慣を解説していきます。

1. 笑顔がない

部下が辞める上司の7つの習慣のひとつ目は、笑顔がないことです。

いつも笑顔がないと、厳しい雰囲気に包まれてしまいます。

いつも厳しい雰囲気があると、部下は「職場が疲れる」というネガティブなイメージを持ってしまうでしょう。

たとえば、下記のように感じて「仕事場=居心地が悪い」と思ってしまいます。

- 「背筋を伸ばさないと怒られそう」

- 「仕事している雰囲気を出さないと言われそう」

- 「もしかして上司を怒らせてしまったんじゃないか」

そのため、気が休まる時間がなくなって、常に張りつめているようになり、ストレスが溜まってしまうのです。

上司は日頃から笑顔でいることを心がけましょう。

・集中して業務を行わなければならない時は集中する。

例えば「顧客情報が漏洩した」というトラブルが起こっているのに“ヘラヘラする”といったことではありません。

2. 感謝していない

部下が辞める上司の7つの習慣の2つ目は、感謝していないことです。

部下に対する感謝の気持ちが少ないと、辞めてしまう可能性があるでしょう。

- 「助かった!」

- 「頑張ってくれてありがとう」

- 「よくやってくれた!」

このような言葉で、部下は「居場所がある」と感じることができます。

自分が上司に受け入れられていると感じると「社会的な居場所」ができます。

その結果、心にゆとりができるため、部下は「辞めたい...」と感じにくくなるのです。

上司は日頃から「感謝の心を言葉にする」ことを忘れずに、部下と関わっていきましょう。

3. 対応しない

部下が辞める上司の7つの習慣の3つ目は、対応しないことです。

上司が、部下から来る提案・意見に対応しないと「自分の発言には意味がない」と思ってしまうでしょう。

その結果、部下は自分には「存在価値がない」と感じてしまう可能性があります。

たとえば、部下の提案や意見に対して「ふ〜ん」や「あっそ」と、つまらなそうな返事をするとします。

部下は自分の発言に価値を感じなくなり、もっと活躍できる職場に転職しようと考えるのです。

そのため、部下の提案や意見を、しっかりと受け止め、適切なコミュニケーションをすることが重要です。

コミュニケーションを疎かにすると、部下が辞める可能性があることに留意しましょう。

対面だけではなく、メールなどのやり取りも同じです。

レスポンスを無視したり、遅すぎてしまわないように心がけましょう。

4. 支援しない

部下が辞める上司の7つの習慣の4つ目は、支援しないことです。

部下は「応援してくれない」「励ましてくれない」と感じてしまうと「ここの会社ギスギスしているな」と思う可能性があります。

社会人としての経験や実績がない部下だと、とくに上司に励ましてほしいと思うものです。

上司は、“励まして応援する”といった「支援をする姿勢」をもち、安心感を与えてあげることが重要です。

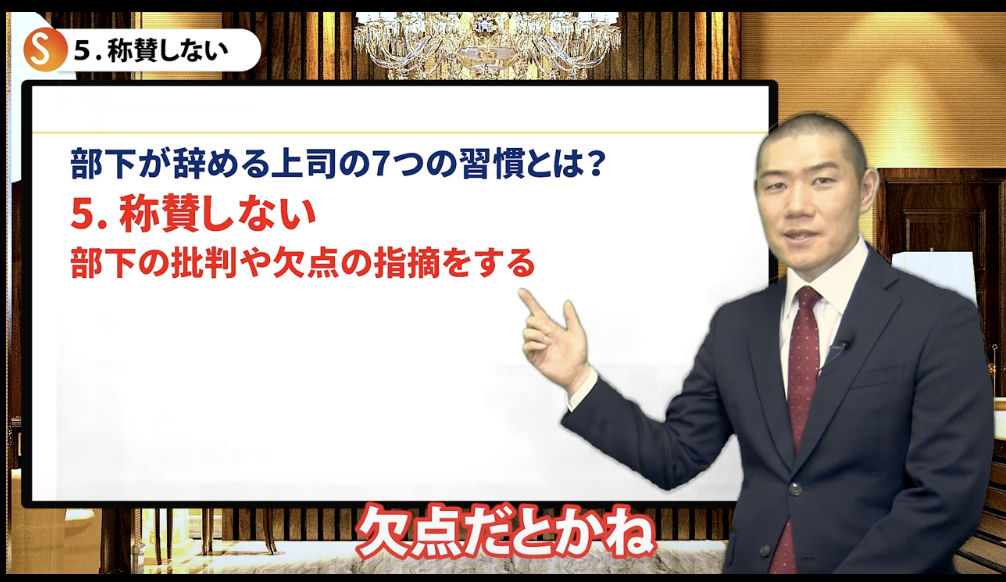

5. 称賛しない

部下が辞める上司の7つの習慣の5つ目は、称賛しないことです。

「若手の部下は、褒めることがないよ...」と思っていたとしても、少しでも称賛するだけで部下の自己有用感は高まります。

人は自己有用感をもともと感じにくいです。

そのため「すごいね!」と一言伝えるだけでも、“役に立っている”と感じてもらえるのです。

一方で批判してしまったり、欠点の指摘ばかりだと部下はすぐに辞めたくなってしまいます。

とくに、他人や別のチームで前で欠点を言うような行為はやめましょう。

- 「ここを〇〇すると、もっと良くなるよ」

- 「次回、ここ頑張ってみようか」

このように言い換えて部下に伝えてみましょう。

上記のように、人材育成のための改善点を伝え指導することは、問題ではありません。

部下の批判や欠点の指摘ばかりの発言をやめ、称賛していくことが大切になります。

6. 感じとらない

部下が辞める上司の7つの習慣の6つ目は、感じとらないことです。

上司は部下の気持ちをどれだけ汲み取れるかが重要です。

たとえば、部下の気持ちをまったく汲み取らず、仕事を与えるとします。

部下も仕事を通して成し遂げたいことがあり、入社する可能性が高いです。

それは「営業力を高めたい」「市場価値を高めたい」「AIに携わりたい」などさまざま。

それらの気持ちを汲み取らないと、部下は「この会社にいても目的を達成できない」と考えるようになり、転職をするのです。

このため、部下の気持ちをできるだけ汲み取って、仕事をすることが重要になります。

7. 共有しない

部下が辞める上司の7つの習慣の7つ目は、共有しないことです。

部下に、仕事の背景や進行状況を伝えていないと「自分は必要とされていない」と疎外感を感じてしまうでしょう。

その結果、部下は自発的に発言することがなくなったり、何をしたらいいのかわからなくなったりする可能性があります。

そのため、社内で事細かく情報共有する仕組みづくりや、上司が伝達の意識を持つことが重要になります。

まとめ

部下が辞める上司の7つの習慣をご紹介しました。

- いつも厳しい雰囲気に包まれている

- 「ありがとう」の言葉が少ない

- 提案・意見・問題提起に対応しない

- 応援してくれない、励ましてくれない

- 部下の批判や欠点の指摘をする

- 部下の気持ちを汲み取らない

- 仕事の背景や進行状況を伝えていない

このような職場は、部下が“辞めたくなる環境”になってしまいます。

“辞めたくなる環境”をいかにつくらないかが重要であり、日常で意識して取り組んでいくことで離職率を改善できます。

そして、そんな経営者の方はもちろん、部下の方にもぜひお受け取りいただきたいのがこちらの資料です。

マネジメントに役立つ情報が盛りだくさんなので、ぜひご覧いただき、業務にお役立てください。

#部下が辞める #上司の気持ち