PDCAを実践している人が時代が進むにつれて増え、大手企業でもPDCAサイクルを回し、効率的かつ効果的に業績を伸ばすことに成功している企業も増えました。

ですが、もっと深く知りたい、具体的な使い方の例を知りたい、行動しているけど結果が出ないという声も多いです。

そこで今回は、PDCAについて詳しく解説し、具体例と成功させる3つのコツをご紹介していきます。

PDCAサイクルとは?

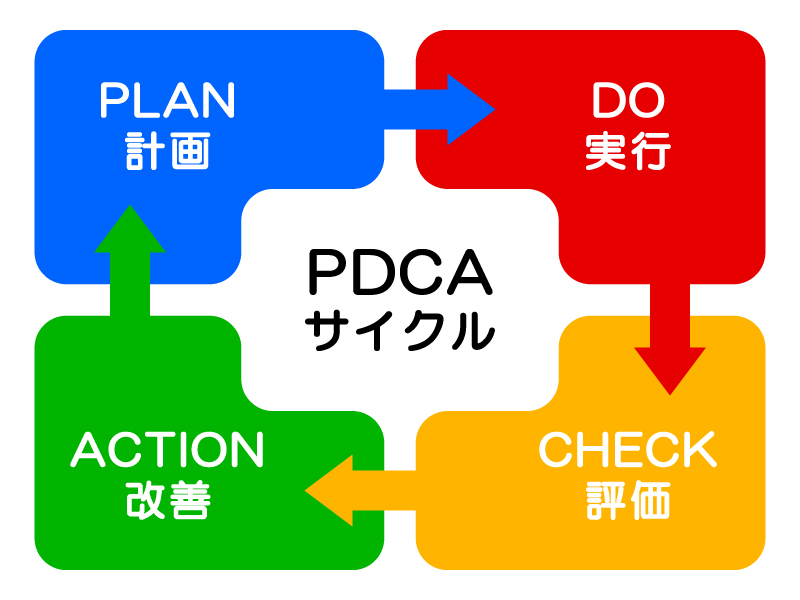

PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(確認)・Action(改善)の頭文字をとったフレームワークのことです。

PDCAサイクルは、“品質管理の父”と呼ばれていたアメリカの物理学者「ウォルター・A・シューハート」と、同じくアメリカの統計学者「W・エドワーズ・デミング」が提唱した概念です。

PDCAサイクルは、企業の業務改善や業績向上を図るうえで、計画、実行、評価、改善のプロセスを繰り返し行う手法のことを指します。

PDCAサイクルをうまく回すことは、業種・職種を問わず、継続的に業務を改善することができるため、効率的にマーケティング活動を進めていくことができます。

もし他のフレームワークについて知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

P|Plan(計画)

PDCAサイクルの「P」はPlanのことで、日本語で「計画」を意味します。

・現状分析

・課題の洗い出し

・現状と目標(目的)の比較

・実行計画

・課題の定量化

事業展開やビジネスを行うにあたって、必須となる達成目標があるはずなので、そこに対しての数値や期日を具体的に計画していくステップです。

ここでの注意点は、次の実行に移るまでの時間が長くならないように、完璧に計画を立てようとしないことが大切です。

ひとまず、数値と期日を決めることに注力し、その他に関しては実行しながら定期的に振り返り計画をたて直しましょう。

PDCAサイクルは、一連のサイクルを繰り返していくことが最も重要になります。

D|Do(実行)

PDCAサイクルの「D」はDoのことで、日本語で「実行」を意味します。

・行動タスクの設定

・行動を定量化して記録する

・行動結果と目標(目的)の比較

事業やビジネスなどの、目標を達成するための計画をもとに、実際に“行動”に移していくステップになります。

計画(P)の段階で、課題を解決するための仮説が立てられるでしょう。

課題解決のために複数の提案が出てきた場合、具体的かつ再現が可能な行動内容にすることがポイントになります。

例えば、「フルマラソンを完走する」という目標に対して、「体力をつける」だと具体性に少し欠けています。

具体的かつ再現が可能な行動内容にするならば、「毎日○キロ走って持久力を高める」の方が望ましいです。

このように、具体性を高めることで『実行』に移しやすくなります。

C|Check(確認)

PDCAサイクルの「C」はCheckのことで、日本語で「確認」を意味します。

・達成率の把握

・スケジュールの見直し

・タスクの見直し

・成果と課題の分析

「実行」の内容の進捗を確認し、成果を評価していくステップになります。

ここまでのステップは、あくまでも仮説に過ぎません。自社で立てた仮説が本当に最適だったのかをしっかりと評価していく必要があります。

そのため、「計画」「実行」を客観的な視点でこまめに評価しながら、それぞれ改善していくことが必要です。

「計画」「実行」を、こまめに評価をすることで「無駄な実行」を減らすことが可能になります。

A|Action(改善)

PDCAサイクルの「A」はActionのことで、日本語で「改善」を意味します。

・改善案の策定

・成果をもとに次の計画に取り入れる

・改善策が複数ある場合は優先順位を決める

前段階で評価した内容を改善(調整)をするために、具体的に改善案を出していくステップです。

課題に対して改善対策を行うことで、はじめの“計画”をさらに効果的なものに変えます。また、“実行”の具体的な行動の優先順位の見直しなどの調整を行い、軌道修正をしていきましょう。

PDCAサイクルは古い?時代遅れ?

PDCAサイクルは業務効率化や改善のスタンダードとなっていますが、次のような理由で時代遅れといわれることもあります。

- 1サイクルに時間がかかる

- 活用できる範囲に限りがある

時代の変化のスピードが加速していることもあり、現代のビジネスシーンではより早い結果を求められるケースも増えました。

PDCAサイクルは中長期的に実施するフレームワークであるため、古いと考えるビジネスパーソンもいるようです。

また、PDCAサイクルは既存のもののブラッシュアップや課題解決には役立つものの、ゼロからアイデアを生み出すのには適していません。

そのため、企画開発など革新的なアイデアを求められるシーンでは、PDCAサイクルが時代遅れと考える人もいるようです。

変化の時代に重視されるフレームワーク「OODA」とは?

中長期的な視点で取り組むフレームワークであるPDCAサイクルとは違い、短期的な計画や振り返りなどに活用されるフレームワークが「OODA(ウーダ)」です。

OODA(ウーダ)は、次の4つの単語の頭文字から構成されています。

- Observe(観察):現状を客観的視点で観察する

- Orient(方向づけ):現状をもとに方向性を検討する

- Decide(判断):現状が変化する前に決定づけを行う

- Action(行動):実行した結果をもとにObserve(観察)を行う

OODA(ウーダ)の大きなメリットは、迅速に意思決定して行動に移せる点です。

目先の業務改善や問題解決を含め、時代やトレンドの変化など、もとにするデータや現状が変化しやすい場合は、OODA(ウーダ)を活用するのがおすすめです。

PDCAサイクルを業務に取り入れるメリット

ここからは、PDCAサイクルを取り入れるメリットを解説していきます。

成長のスピードを上げることができる

PDCAサイクルを業務に取り入れるメリットは、成長のスピードを上げることができることです。

PDCAサイクルを明確にすることで、会社がより良くなるために“どこに向かっていくのか”事業を“どのように展開していくのか”を見える化することができます。

つまり、目標達成のゴールに向かっていくための地図を持ち、最適な道を歩いていくことができるため、飛躍的に成長の速度を上げることが可能になります。

不明瞭な目標を明確にすることができる

PDCAサイクルを取り入れるメリットは、不明瞭な目標を明確にすることができることです。

- 目指すゴールが見えない

- やり方が分からない

- まず、やらなければいけないことが分からない

このような、何も分からない・見えていない課題や目標を可視化することで、行動していくうえでの「不安」を解消することにつながります。

ゴールを明確にすることで、道筋が見える化するため冷静に打開策を考えることができます。

PDCAサイクルを取り入れるデメリット

PDCAサイクルを取り入れるデメリットを解説していきます。

手段が目的化してしまうケース

PDCAサイクルを取り入れるデメリットは、PDCAサイクルを回すこと自体が目的になってしまうことです。

PDCAサイクルは品質管理・業務改善などを実施するための手段であり、計画すること自体が目的になってしまうケースがあります。

計画を立てることも、実行、評価すべてにおいて時間とコストがかかってきます。費用対効果のバランスを見ることも重要なので、目的を見失わないように心がけましょう。

新たなアイディアが生まれにくい

PDCAサイクルは、前例など過去に実施した施策のデータを取り入れ、改善案を生み出していきます。

そのため、どうしてもイノベーションが生まれにくく、前例主義になってしまうケースが多いです。

分析するにも過去の実績となるため、改善を行う際は、枠外の意見も積極的に取り入れたり、特殊事例を参考にしたりして革新的な改善を意識することも大切になります。

PDCAサイクルの具体例

実際どのようにしてPDCAサイクルを回していけばいいのか具体例を用いて解説していきます。

企業の場合|無印良品

生活雑貨や食品など幅広い品を提供している「無印良品」のPDCAサイクルの回し方の事例を用いて解説していきます。

計画:「会議に提出する資料はA4の紙1枚のみ」ルールを断定

行動:社内で実行する

評価:会議の時間が短縮した

改善:さらに紙の削減を進める

業績が悪化していた無印良品は、過去に「紙を大量に使う」文化がありました。

大量の紙を使用し資料制作を行なっていたため、時間と費用をかけてしまっていたため、具体的な行動を起こす実行力が弱かったということです。

無印良品では、そんな実行力が弱い原因として「時間とコストがかかるばかりで、資料にそれほどメリットがない」と考えました。

このことから、現状の業績不振の原因は「紙の量と実行力が反比例しているのでは?」と仮説を立案し、PDCAサイクルを回しています。

無印良品|共通マニュアルを増やす

無印良品は、過去ほとんどマニュアル化されていませんでした。

ここで、現状の業績不振の原因は「社長や今までのスタッフが培ってきたノウハウを発揮できていない。その結果サービスの質が低下しているのでは?」と仮説を立案しました。

そして、共通のノウハウを一括にしたマニュアルを増やしました。

計画:社員共通マニュアルを見直し

実行:全社員にノウハウを共有し、同レベルのサービスを提供

評価:どこの店舗でも同レベルのサービス提供が可能になった

改善:マニュアルの精密さを都度更新(有益なノウハウを随時共有する)

具体的に、経理等の業務マニュアルを「業務基準書」、店舗業務は「店舗用マニュアル」として固定化しました。

よって、マニュアルに沿って進行する仕組みづくりに成功し、国内外の店舗でそれぞれに、高水準のサービス提供ができるようになっています。

無印良品|PDCAサイクルの結果

良品計画は、1989年に創業し、設立10年経った頃(1999年)には、「売上1,000億円・利益136億円」を突破し、急成長している企業でした。

しかし、競合となるユニクロ、ニトリなどの出現により、2001年頃に約38億円の赤字に転落しています。

そのため、社長(松井氏)による次のような組織改革が行われました。

- 実行力の強化

- 常に行動し、試行錯誤し、改善を繰り返す

このような、PDCAサイクルの考え方そのものを取り入れた結果、6年間で売上1.5倍、利益72億円にまで業績が回復しました。

日常生活におけるPDCAサイクル|朝が弱い

生活でPDCAサイクルを取り入れる場合、「朝が弱い」という課題に対して「早起きできること」を目標にPDCAサイクルを回す具体例を解説していきます。

計画:「朝7時」に起きるため、AM6:00〜7:00に15分毎にスヌーズ

行動:寝る前にアラームのチェック

評価:アラームが15分ごとに設定では、安心してしまい身体が反応しない

改善:15分間隔では起きれなかったため、30分に1度に変更する。

➡︎ さらに、いつもより1時間前には就寝することもプラスで実行する。

このように、PDCAサイクルを回していくことで、起きれない原因は「スヌーズの時間間隔のせいか?」「そもそも就寝時間に問題があるのか?」と仮説を立案することができます。

PDCAサイクルを回しながら改善を繰り返していくことで、課題解決を見出し、目標達成ができるようになれます。

仕事におけるPDCAサイクル|営業の業績アップ

営業の業績アップを目標とする場合、短い期間でPDCAサイクルを回すことを心がけると、結果に反映しやすくなります。

具体的なPDCAサイクルの例は次のとおりです。

行動:1日のアポを増やす(午前と午後に1件ずつ追加する)

評価:業務時間内に目標のアポ数が達成できなかった

改善:アポの取り方の改善や確度の高い見込み客の絞り込みを行う

業務フローを見直してムダを省く

移動時間を短縮できる方法(まわり方、オンラインなど)を検討する

まずはPlan(計画)として月または週の目標を設定し、その目標を達成するためのDo(行動)を実施します。

Plan(目標)をはじめ、Do(行動)で設定した実践タスクが達成できなかった場合は、問題点や課題をCheck(評価)し、Action(改善)で具体性のある改善策を実施しましょう。

問題点がわからない場合は仮説を立てて実行したり、ABテストを実施しながら、試行錯誤してみてください。

PDCAサイクル|失敗する要因

Plan(計画)を「願望」で立てている

PDCAサイクルが失敗する要因として、Planを「願望」で立ててしまっていることです。

つまり「〇〇みたいになったらいいな〜」といった願望が軸になっていると計画が甘く、その後の工程に影響が出てしまいます。

これでは、曖昧な解決法を立案してしまうことになり、何を評価して何を対策していけば良いのか迷走状態になってしまいます。

Plan(計画)ばかりに時間をかけている

PDCAサイクルが失敗する要因として、Plan(計画)ばかりに時間をかけていることです。

PDCAサイクルは、計画立案、実行、評価、改善のサイクルを繰り返すことが重要です。

「計画」自体は重要な工程ですが、計画に固執しすぎることも次のステップを踏みづらくなり前に進まず失敗につながってしまいます。

Check(評価)とAction(改善)をしていない

PDCAサイクルが失敗する要因として、Check(評価)とAction(改善)をしていないことです。

「C」と「A」の工程を疎かにしてしまうと「結果を分析→改善案の立案」をすることができないため、いつまでも目標に近づくことができません。

さらに、うまくいった際に振り返りをしない場合「なぜうまくいったのか」を理解することができず、再現することも不可能になってしまいます。

PDCAサイクルの進捗の振り返りを習慣化すること。

PDCAサイクルを成功させるための3のコツ

PDCAサイクルを成功させるための3つのコツをご紹介していきます。

目標の明確化

PDCAサイクルを成功させるための1つ目のコツは、目標を明確にすることです。

目標の明確化をすることで、下記のメリットがあります。

- 挫折の防止

- 計画立案の指針になる

目標が明確だと、モチベーションの維持(途中で挫折する事態を防止)することができます。

そのために、ビジネス英会話ができるようになりたい。

➡︎ 「TOEICで800点取る」

このような、明確な目標があれば具体的な指針を立てられます。

計画はあくまでも「仮説」

PDCAサイクルを成功させるための2つ目のコツは、計画はあくまでも「仮説」と捉えることです。

計画は、あくまでその目標や企画などを始動する“初めに立案した計画”に過ぎません。

要は、「いつまで」と期限を決めることや達成数など、結果を理解しやすいようにすることは重要だが、繰り返し改善することが最も重要ということです。

また、計画が間違っていることに途中で気づいた場合は、そのまま実行せずすぐに改善することも大切になります。

WHY(なぜ)を繰り返す|原因の深掘り

PDCAサイクルを成功させるための3つ目のコツは、WHY(なぜ)を繰り返すことです。

WHY(なぜ)を繰り返すことで、原因を深掘りすることができます。

例えば、「交渉術などの書籍を読み、翌日に商談で実践し成功させる」ことを目標とし、結果が失敗に終わったとします。

- なぜ商談が上手くいかなかったのか

- 書籍でのインプット不足、練習不足

- なぜ書籍を読まなかったのか・練習しなかったのか

- 書籍を読む・練習する時間がなかった

- なぜ時間がなかったのか

- 残業ばかりしていてたから

- なぜ残業をしたのか?

- 書類の作成に時間が掛かったから

- なぜ書類の作成に時間が掛かったのか

- テンプレート製作を疎かにしたから

上記のように結果に至ったプロセスを深掘りすると、原因の本質が見えます。

原因の本質が見えることで、「勉強不足」ではなく「そもそも時間がない」ことに気付き、質のいい改善点を洗い出すことができます。

もしもビジネスでよりよい成果を上げるために、濃度の高いリサーチをしたいという方は、合わせてこちらの記事もおすすめです。

まとめ

PDCAサイクルとは、企業の業務改善や業績向上を図るため、計画、実行、評価、改善のプロセスを繰り返し行う手法のことを指します。

ステップを1つづつ踏んでいき、一連のプロセスを繰り返し行うことが重要になります。

目標を達成するため、計画をしっかりと立案し実行していくことで、改善点を洗い出すことができます。

PDCAサイクルを成功させるための3つのコツを取り入れて、業績を向上させていきましょう。