エイジテックとは「Age(老年)」と「Technology(技術)」を組み合わせた造語で、高齢者のための技術という意味の言葉。

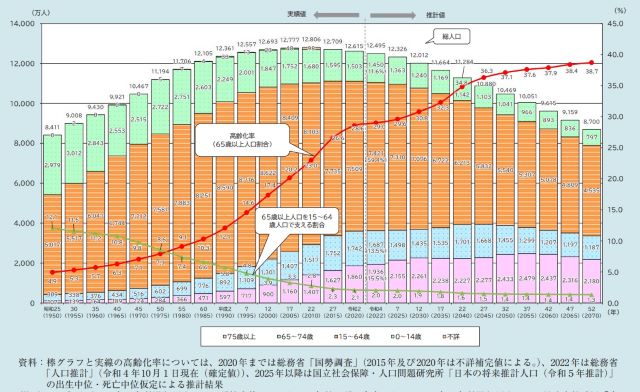

現在、日本は4人に1人が65歳以上の高齢者である超高齢化社会です。

少子化により高齢者が高齢者を介護する老老介護や、認知症患者が認知症患者を介護する認認介護が増加し介護疲れという言葉をよく聞くようになりました。

高齢者になっても豊かな日常生活を送るためにはマンパワーだけでは足りず、IoTやICTなどの技術を使ったサービスを活用する必要があります。

そのような高齢者のための技術分野をエイジテックと言い、多くの企業が参入し注目を浴びています。

この記事では以下の内容について説明します。

- エイジテックのサービスについて

- エイジテックのメリット

- エイジテックの課題

エイジテックとは

エイジテックとは「Age(老年)」と「Technology(技術)」を組み合わせた造語で、高齢者のための技術という意味です。

高齢者が豊かに生活をするうえで発生する様々な問題を改善・解決するテクノロジーのことを言います。

エイジテックは少子高齢化社会において必要とされており、市場規模がどんどん大きくなっています。日本でもスタートアップ企業の参入が増えるなど、注目されている分野です。

特に、現在技術革新が進んでいるAIやロボットなどの技術がエイジテックの発展に役立っています。

4種類のエイジテックサービス

エイジテックはそれを使う人によって4種類のサービスに分類できます。

- 高齢者自身が使うサービス

- 高齢者向けの医療・介護施設や行政が使うサービス

- 高齢者を介護する個人が使うサービス

- 高齢者になる前に個人が使うサービス

ここでは具体的にどのようなサービスが提供されているのかを紹介します。

1. 高齢者自身が使うサービス

高齢者自身が使うサービスは、スマートフォンやタブレットのアプリとして提供されているものが多いです。

- 歩数がわかる運動アプリ

- 血圧などの健康管理ができるウェアラブル端末

- 食事や投薬の管理アプリ

- ホームセキュリティ

- ホームアシスタント・家電製品の遠隔操作

- 自宅に設置する手すりやスロープ

- 乗り合い送迎サービス など

これらのサービスは、普段の生活で感じる不便さや危険などを解消・改善するものです。高齢者はスマートフォンやタブレットの操作に慣れていない人が多いため、音声やボタン1つで簡単に操作ができる必要があります。

家電製品の遠隔操作は高齢者でなくても皆がリモコンを使用しています。しかし、高齢者にとってはボタンの数が多くどれを押せばどうなるのかがわかりません。そこで高齢者用のボタンが大きく数の少ないリモコンが作られました。

自分で操作して使うという体験が高齢者の主体性の向上や自立につながると考えられます。

2. 高齢者向けの医療・介護施設や行政が使うサービス

高齢者向けの医療・介護施設や行政が使うサービスにもAIやアプリが使われるようになっています。

- 介護支援ロボット

- 可動式入浴台

- 介護ベッド

- 車椅子仕様車

- 遠隔見守りアプリ

- AI認知サポート

- 徘徊感知センサー

- リハビリシステム

- オンライン診療

- AI診断

- 電子カルテ

- お薬手帳アプリ など

病院や介護施設では、スタッフの減少が課題です。エイジテックのサービスによってスタッフの負担を減らすことができます。

ベッドから車椅子への移動や入浴・排泄の介助などは、介護スタッフにとって大きな負担がかかりますが、介護される高齢者にとっても不安や緊張が生じます。それを機械が代わることで、双方の身体的・精神的負担を減少させられるのです。

医療に関しては、近くに病院のない場所に住んでいると病気になっても診察が受けられない現状があります。

オンラインで自宅と病院を結び、自宅に居ながらにして診察を受けられたり、処方薬を届けてもらえたりするサービスは今後も発展していくと期待されています。

3. 高齢者を介護する個人が使うサービス

老人ホームに入居できない高齢者を家族が介護することは多々あります。在宅介護は高齢者にとって自宅にいられる安心感がある反面、介護する家族はプロではないため大きな負担となります。

そのような介護をする家族などが利用できるのは、以下のようなサービスです。

- 介護ベッド

- 手すりやスロープの取り付け

- 食事や投薬の管理アプリ

- ホームアシスタント

- 見守りアプリ

- ソーシャルギフト

- ビデオチャットアプリ など

要介護認定の段階によって、介護用品を購入する際に補助金が支給されることもあるので自治体に相談すると良いでしょう。

高齢者とその家族が離れて住んでいる場合、ビデオチャットアプリが最近使われています。遠くにいてもお互いの顔を見ながら話せるため、安心してコミュニケーションができます。

4. 高齢者になる前に個人が使うサービス

高齢になっても健康的な生活を送れるように若年層(15歳~34歳)や中年層(35歳~64歳)が利用するサービスもあります。

- 健康・睡眠管理アプリ

- フィットネス・ウェルビーイングのためのウェアラブル端末

- 遺伝子検査 など

若年層はZ世代と言われデジタルネイティブの世代です。中年層でも仕事や生活でパソコンやスマートフォンを使い慣れています。そのため、アプリやウェアラブル端末の使用に抵抗がありません。

Apple Watchのアクティビティアプリでは、1日の運動を記録したり目標を設定したりする機能があります。目標の達成状況は3つのリングで表示され、毎日の運動記録を振り返ることが可能です。

Apple社は他にもApple WatchのマインドフルネスアプリやiPhoneのヘルスケアアプリなどを提供しており、運動の習慣化や健康的な生活のためのサポートを重視しています。

このように自分が高齢者になるときのために、生活習慣を改善し健康的な生活を送るためのサービスが身近なものになっています。

エイジテックの3つのメリット

エイジテックが発展することは、高齢者と医療や介護に従事する人の双方にメリットがあります。

- 高齢者の生活の質が向上する

- 医療・介護従事者の負担が削減される

- 医療・介護従事者の不足を改善できる

超高齢化社会に突入し今後ますます少子高齢化が進むため、エイジテックは重要なビジネス分野となっていくでしょう。

1. 高齢者の生活の質が向上する

エイジテックが発展すると、高齢者の生活がより豊かで便利になります。体の機能の衰えによる日常生活の不便さをテクノロジーによって補うことができるからです。

例えば、一人暮らしをしている高齢者の外部との関係性が希薄になっている課題があります。立ったり歩いたりがしづらくなり外出することが減ったため、近所づきあいや地域コミュニティへの参加がなくなり、その結果孤独になります。

そのような場合でもビデオチャットで誰かと話すことができれば、ほかの人との交流が可能です。けがや病気でチャットができなくなれば心配してくれる人も増えるでしょう。

エイジテックは高齢者の様々な生活場面をサポートしてくれるため、今後ずっと必要とされるテクノロジーなのです。

2. 医療・介護従事者の負担が軽減される

医療や介護の負担には、精神的な疲弊感や肉体的苦痛などがあります。ベッドから車椅子などへの移乗介助で介護者が腰を痛めてしまったり、介護の悩みを相談できずに一人で抱えてしまったりすることが多いです。

エイジテックが発展することにより、医療・介護従事者の負担が軽減されることも期待されています。例えば、湘南ロボケアセンター株式会社の装着型サイボーグHALは、様々な動作をサポートしてくれる介助ロボットです。

腰に着けるタイプでは移乗や入浴介助などの身体的負担を軽減してくれます。人の姿勢や動作をAIに学習させているため、人の動作に最適なサポートができます。

参考:湘南ロボケアセンター株式会社「装着型サイボーグHAL」

3. 医療・介護従事者の不足を改善できる

総務省の統計によると、2022年10月1日現在65歳以上の高齢者が占める割合は全人口の29.0%です。日本の人口は年々減少し2060年には1億人を割りますが、高齢化率は増え続けると推測されています。(参考:総務省『令和5年版高齢社会白書「高齢化の現状と将来像」』)

高齢者が増えても介護する若者の数はどんどん減少し、医療や介護に従事する人も少なくなります。人に代わってエイジテックのAIやロボットが活躍することで、人材不足を解消できるのです。

例えば見守りセンサーやアプリは人による見回りを削減できるため、人材不足の解消に役立ちます。

ノーリツプレシジョン株式会社のネオスケアという見守りシステムは、独自アルゴリズムで転倒などを予兆し介護者に知らせる機能がついています。ネオスケアの分析機能などを使うことで作業の効率化が期待できるでしょう。

エイジテックの今後の課題3つ

エイジテックは今後も成長が見込める分野ですが、課題もあります。

- 開発・導入に多額のコストがかかる

- 高齢者が使いこなせる必要がある

- 介護従事者の理解を必要とする

新しい技術分野だからこその課題と言えます。エイジテックサービスを開発・提供する企業がどのように活用のメリットを発信し浸透させるかが、課題解決のカギとなるでしょう。

1. 開発・導入に多額のコストがかかる

エイジテックで活用されるAIやIoTなどのテクノロジーは新しい技術です。開発や研究に時間とコストがかかっているため、サービスを導入する際のコストも必然的に高くなります。

しかし、高齢者の生活支援は福祉政策の一環のため、エイジテックサービスの開発や導入をする際に政府や自治体からの支援や補助金が出る場合があります。

厚生労働省は介護ロボットの開発事業者を対象に、ニーズ・シーズマッチング支援事業を始めました。企業と介護現場などをマッチングし、ニーズに合った介護ロボットの開発や普及を促進しています。

また、厚生労働省は高齢者の介護や生活支援などに関わる事業に対して老人保健事業推進費補助金という事業も行っています。

2. 高齢者が使いこなせる必要がある

せっかく日常生活が便利になるサービスでも、高齢者が使いこなせなければ意味がありません。アプリなどのデジタルサービスは若者が不自由なく使っていても、高齢者にとっては操作が難しく感じるものもあるでしょう。

高齢者が簡単に使えるように単純な操作で動作するサービスの開発が必要です。

スマートフォンにはシニア向けのものがあります。シニア向けではアドバイザーにボタン1つでつながり操作方法を教えてもらえたり、よく電話をする相手の電話番号にワンタッチでかけられたりするため、初心者でも安心です。

高齢者自身も新しいサービスに好奇心を持ち、積極的に学ぶことが大事です。

3. 介護従事者の理解を必要とする

最近では老老介護のように介護する人も高齢者であることが増えています。エイジテックのサービスは介護者の負担を軽減するためのものも多いため、介護する側も積極的に使おうとする姿勢が必要です。

高齢者がエイジテックのサービスに興味を示し取り入れたいと思っていても、周りにいる人々が無関心ではなかなかサービスを使い始めるまでに至らないでしょう。

特に老老介護の場合は介護する高齢者も精神・身体的疲労により外出が少なくなってしまうことが多く、地域コミュニティとの接点が減ってしまい自分から助けを求めることが難しくなりがちです。

エイジテックのサービスを利用することで介護する側にも余裕ができるため、積極的に情報を集め活用を検討することが必要です。

また、サービスの提供企業は高齢者と介護者の両方が情報を手に入れられやすいように多角的に発信するべきと考えられます。

エイジテックはこれからの日本に必要な分野

この記事ではエイジテックサービスの種類やメリット、今後の課題について説明しました。

少子高齢化が進む日本は、医療や介護に従事する人が年々減少していくと予測されています。そのような超高齢化社会を突き進んでいる日本で、エイジテックはますます必要とされていくでしょう。

大企業だけでなく中小企業やスタートアップ企業も、高齢者のニーズに沿った製品やサービスを開発しています。

厚生労働省や自治体も力を入れている分野ですので、自社の技術を高齢者の生活向上に役立ててみてはいかがでしょうか。

年商5億円を超えさらなるスケールアップを目指す経営者必見!

あなたのビジネスをスケールアップさせる集客と組織作り、

さらに、成功事例やここだけのお得な内容をお届け致します。